文 | 王安忆 黄天然

全球第一个“数字人类”诞生了。

78岁的美国人安德鲁·卡普兰已同意成为“AndyBot”,理论上讲,他能够在数字云端“永生”。

未来,卡普兰的子女和后代,可以通过订阅付费模式,借助苹果Siri、亚马逊Alexa或谷歌Home等语音助手与他互动,即使在他肉身去世很久之后,仍可以听他讲述一生的故事,并向他汲取人生建议。

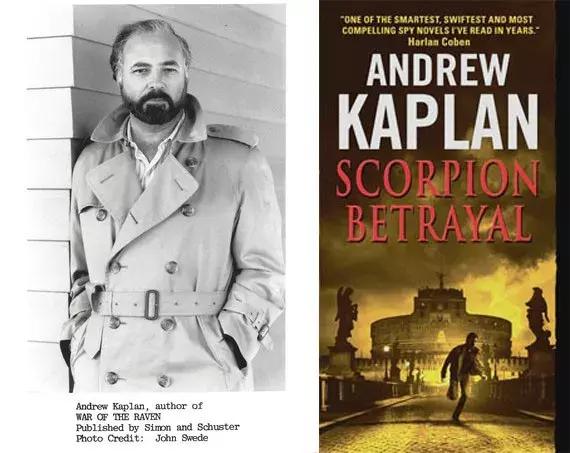

安德鲁·卡普兰(图片来源:华盛顿邮报)

卡普兰认为,这种方式可以将亲密的家庭纽带延续几代人,但也有人指出,让逝者以数字形态“永生”,不过是一剂让生者自欺欺人的迷幻剂。

逝者将以数字形态“永生”

卡普兰一生丰富多彩,年轻时是战地记者,后来又当上成功的企业家,再后来又成为一名多产的间谍小说家、好莱坞编剧。

科普兰说,他追求的不是永生,而是为了给他和他的后代们创造一种亲密的个人体验。

“最终,每个故事都是寻找我们是谁,我们来自哪里,这也不例外。”卡普兰说,“对我来说,这是关于我的历史,这种有限的‘永生’,为我和我未来的亲人们创造了一种亲密的体验,他们会想知道自己来自何处。”

中年时期的安德鲁与他的间谍小说作品

“我的父母已经去世几十年了,但我发现自己仍时不时想向父母寻求一些建议,或者只是为了得到一些安慰,这种冲动永远不会消失。”卡普兰希望,成为“数字人类”,能让亲密的家庭纽带延续下去。

“我有一个30多岁的儿子,我希望有一天,这会对他和他的孩子有一些价值。”卡普兰补充道。

卡普兰最终选择了HereAfter公司,对自己的记忆想法进行数字化保存。这家公司的愿景是“永远不要失去你所爱的人”,正契合了卡普兰的想法。

HereAfter公司的创办人之一叫弗拉霍斯,一位记者兼对话人工智能设计师。

两年前,弗拉霍斯因创建“爸爸机器人”(Dadbot)而闻名。

当时,弗拉霍斯得知他的父亲即将死于癌症,创建Dadbot的想法由此萌生,他希望利用AI,让父亲以数字形态“永生”。

在父亲生命的最后三个月,弗拉霍斯用摄像机录下自己与父亲就各种话题的谈话、讲述,然后从中提取91970个单词,用人工智能算法模型训练出人工智能Dadbot。

通过Dadbot,弗拉霍斯可以与逝去父亲的计算机化身进行互动,比如听歌、闲聊和说笑。

Dadbot可以视作是一款人工智能语音助手,但对弗拉霍斯以及家人来说,Dadbot不仅完美模拟出他逝去父亲的声音,同时还被灌输了父亲的性格、思维方式和语言风格,这些打着个人烙印的特质,是独一无二的。

弗拉霍斯的父亲与他的旧照片

随着Dadbot在社交媒体上一炮走红,弗拉霍斯不断收到请求他帮助创建纪念机器人的私信,他最终决定开发这个“数字人类”的虚拟生命市场。

“数字人类”将越来越逼真

“数字人类”卡普兰的原理,和Dadbot基本一致,不过弗拉霍斯希望构建出更复杂、更人性化的虚拟数字模型,以便人们与逝去亲人的虚拟形象进行更真实的互动。

“数字人类”诞生的前提,是我们生活在一个“数字遗产”无比丰富的时代——电脑、手机和社交媒体中,存在着海量的照片、视频和语言文字的记录,正是借由这些丰富的数据,以及越来越成熟的算法,人工智能才得以完美复刻人类的面貌、表情、动作、声音甚至习惯性的动作和语言。

随着机器人技术和生物技术的发展,可以预见,终有一天,我们有能力创造出无限逼真的人工智能机器人。

牛津互联网研究的调查数据显示,未来30年中,将有近30亿人死亡,其中大多数人会在网络世界中产生大量的数字遗产,与现实世界中的遗物一样,这些遗产都是人们借以凭吊怀念的精神寄托物,一批科技公司正试图将此作为创造虚拟“数字人类”的素材,并做出新的尝试。

美国硅谷一家名为Eternime的公司,自2014年就开始计划将“全球数十亿人的记忆、想法、创作和故事”转变成他们的数字化身,并永久地“活”下去,目前已经吸引了超过44000人注册参加。

专家们指出,如果科技能够成功地创造出高情商的“数字人类”,那它可能会永远改变人类应对失去亲人创伤的方式。

失去亲人为什么这么痛苦

各种文化中都有缅怀逝去亲人的方式,但在特定时间那些充满仪式感的纪念之外,失去至亲带来的刺痛却无规律可循,随时随地都会袭来。

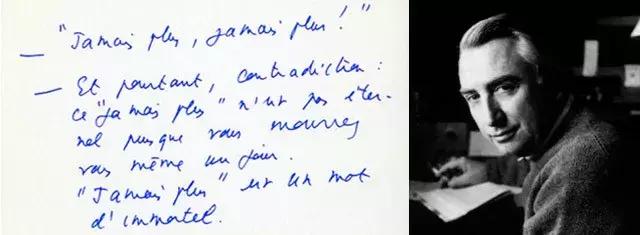

1977年10月25日,法国著名学者罗兰·巴特的母亲因病辞世。母亲的故去,使罗兰·巴特陷入了极度悲痛之中。母亲逝去的翌日,他就开始写《哀痛日记》,历时近两年。

短小而沉痛的话语,记录下了他的哀痛经历、伴随着哀痛而起的对母亲的思念,以及他对于哀痛这种情感的思考和认识。

作为一名符号学家,罗兰·巴特本以为“内心化的哀痛,不大有符号”,后来却又发现,这种哀痛“也是可以描写的”,因为“它借助于突然出现在我大脑中的(眷爱)词语袭上身来”。

而这些有关眷爱的词语,又往往来自脑海深处那些生动而鲜明的景象和日子。

罗兰巴特与母亲

就像有时候,我们到了一个地方,看到一处景物,吃到一样食物,听到一首歌曲,只要一念袭来,就会骤然哽咽、抽泣、嘶哭,直到心衰力竭、茫然四顾,这才渐渐收泪,平复心情。

为什么我们必须经历一个如此痛苦的过程?

罗兰·巴特在1978年4月21日的日记中写道:“其本质是:对于(母亲生命)终结的确认。”

是啊,确认他人生命终结的过程,也是梳理自身人生的过程,我们一遍遍重现生者与逝者的共同回忆,除了带来哀伤,不也是在对自己的人生进行检视和思考,进而发掘出更多的人生意义吗?

这个过程,正如海德格尔对人类如何面对无法避免的死亡给出的终极答案——“向死而生”。

别让“永生”成为生者的妄念

可是,当亲人以数字形态“永生”时,我们还怎么去确认生命的意义?

很多人认为,像安德鲁这样的“永生”,只是“数字拓印”,而不是“数字人类”,科技手段再高明,也只是复制了一个虚像。

我们的大脑中,有超过800亿个神经元,就算运用最尖端的科技设备,我们目前也只能控制数百个神经元,仅占其中极小部分,要完全模拟构建一个人的思想和意识,当下的脑科学和人工智能科学还差了十万八千里。

“数字人类”,不过是通过历史数据,将逝者的数字形态包装得更加逼真,可“逼真”这个词语,本身就说明了它终究不是真的。

生命的培养,不可能基于硬盘、数字载体或者那个叫云的概念。甚至,逝者以虚拟方式的“永生”,还需要依靠生者续费才得以延续,这到底是“永生”,还是生者单方面的妄念。

我们必须思考,让逝者以数字形态“永生”,会给生者带来怎样的影响。

比如,过于逼真的“数字化身”,会不会让你更加沉浸在怀念之中无法自拔,以至于忽视了自己真正要面对的生活?一旦停止订阅或者数据被黑,生者又怎么去面对逝者的“二次死亡”?

毕竟,这样的科技应用并不像一个外卖软件或打车软件那么简单,牵动的是我们与逝去亲人之间最亲密最深刻的情感。

《黑镜》中《马上回来》(Be Right Back)的那位女主角,最终明白她丈夫的仿制AI机器人只是形似,其实毫无思想也并不能感受她的内心时,她愤怒地向面前的AI喊叫:“你不是他,你什么都不是!”最终,当疑虑战胜了对温情的渴望,她将丈夫的科技复制品关进了灰暗的阁楼里。

《黑镜》中《马上回来》女主角面对着死去丈夫的逼真复制品

还是活在真实世界里吧,珍惜当下。

2019-10-26 12:40:10

2019-10-26 12:40:10